中国粉体网讯 球形氮化硼(BN)作为BN诸多形貌中的一种,具有热导率高300W/(m·K)、硬度大(5000 kg/mm2)、使用寿命长等优点。与片、管、层状BN相比,稳定性和抗磨性好;有类似于石墨的晶型,润滑效果佳;颗粒填充量大,对复合材料导热性能的提升贡献显著,应用前景广泛。

球形BN的形成机理

目前,针对球形BN的形成机理主要包括三套理论,分别是残余杂质氧理论、晶体形态变化理论和球形模板理论。

1.残余杂质氧理论

残余杂质氧理论认为球形形貌的形成主要依赖于Me2O基团消除时残余杂质氧的产生。BN的形成机理为:B(OMe)3+NH3→BN+3MeOH。具体的化学形成机制如下图。

球形BN的形成机制

2.晶体形态变化理论

晶体形态变化理论认为硼单质(B)的含量对球形形貌是否形成起到关键作用。根据晶体生长形态变化规律:当晶体沿<111>方向生长快于晶体沿<100>方向生长时,晶体的主要形态为四面体;当晶体沿<100>方向生长快于晶体沿<111>方向生长时,晶体的主要形态为八面体或类球形。

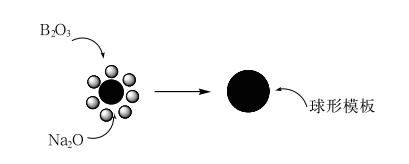

3.球形模板理论

球形模板理论是指以表面活性剂或反应体系中熔点较高的物质形成的最小球体为模板,BN球面层层增加,直径逐渐扩大,最终形成一个BN球。

以Na2O为模板的球体形成过程

球形BN的制备方法

球形BN的制备主要在传统片、层状BN制备方法的基础上,通过改进操作步骤或控制反应条件使BN呈现球形,主要包括化学气相沉积(CVD)法、溶剂热法、气溶胶法、热解法以及喷雾干燥法等。

1.化学气相沉积法(CVD)

化学气相沉积法(CVD)是最早提出可用于制备球形BN的合成方法。研究表明单独使用CVD法并不能得到球形形貌的BN,需要在其他合成法的辅助作用下完成,比如有气溶胶辅助CVD法、热解法辅助CVD合成法等等,通过控制反应条件(主要是温度)来形成球形BN。

2.溶剂热法

溶剂热法可在相对较低的温度下制备出粒径为纳米级别的球形BN,但溶剂热法在形貌方面的控制不理想;氮源种类、反应温度、表面活性剂等均对产物有影响,诱导晶粒不利于球形形貌的形成。

3.气溶胶法

气溶胶法分为一步气溶胶法和二步气溶胶法:一步法相对于二步法没有第二阶段的氮化反应,操作简单,但产物氧碳杂质含量高;二步法效率高,B的损失率低,终产物无团聚现象。

4.热解法

热解法要求原料易从固相转变为气相,热解过程中的释放物无毒或低毒。如高温气相热解氨硼烷(BH3NH3)制备球形BN时,BH3NH3催化作用下即由固相转变为气相,无毒且不含氧碳,有利于BN纯度的提高。热解法制备球形BN时,原料种类、催化剂、加热时间都将影响球形结构的形成。

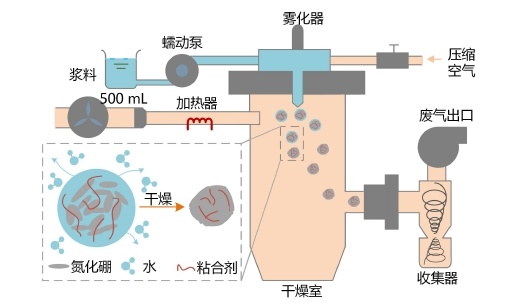

5.喷雾干燥法

喷雾干燥法制备球形氮化硼的过程可分为3个基本步骤:浆料的制备(氮化硼稳定分散液),喷雾干燥,真空烧结。该方法适用于制备高导热特性的球形BN。

喷雾干燥制备球形氮化硼的流程示意图

6.其他方法

除了以上几种方法,各国研究者也通过直接反应法、球磨法、高压反应法等得到了球形BN。

球形BN的应用前景

1.高功率电子器件

球形BN具有较高的热导率,可作为聚合物/无机复合材料的导热填料。随着微电子技术的快速发展,对高性能散热材料的需求日益增加,球形BN热界面材料将成为半导体封装、集成电路散热等领域的理想材料。

3.航空航天、汽车制造

在航空航天、汽车制造等行业中,轻量化和高强度是材料选择的重要标准。球形BN作为增强相添加到树脂、陶瓷或金属基体中,可以显著提高复合材料的热稳定性和机械性能,同时保持较低的密度,满足了这些行业对高性能复合材料的需求。

4.能源存储设备

在锂离子电池、超级电容器及其它能源存储设备中,球形BN可用作导热填料或隔离层,改善电池的热管理并提高其安全性和循环寿命。

未来,随着全球电子产业与绿色技术的蓬勃发展,球形BN有望成为下一代高性能材料的核心组分。

参考来源:

1.王策等. 球形氮化硼的研究进展. 中国陶瓷

2.胡清华. 高导热球形氮化硼复合环氧树脂制备方法及性能研究. 重庆大学

3.聚亿信息咨询:2025年全球球形氮化硼市场专业调查研究报告

(中国粉体网编辑整理/轻言)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!