中国粉体网讯

1、研究中心简介

新材料与器件研究中心以华中科技大学材料科学与工程学院、材料成形与模具技术全国重点实验室为依托。中心现有教授10名、副教授1名、工程师1名、秘书1名、博士后4名、在读博士生34名、在读硕士生51名。

研究方向主要包括:

光电功能材料(二维光电半导体材料、二维无机分子晶体)

集成光电子器件(二维半导体芯片级制备与集成、柔性晶体管的构筑与集成、柔性晶体管的构筑与集成)

类脑神经形态器件(神经形态存储计算器件、神经形态存储计算器件)

储能材料与器件(电化学能源储存材料与器)

发光材料与器件(低维发光材料和器件研)

电催化材料与器件(二维电催化材料)

实验室成立以来发表论文400余篇,其中IF大于10的论文300余篇,24篇入选ESI高被引论文,36篇入选封面文章。

2、研究中心老师

3、研究进展

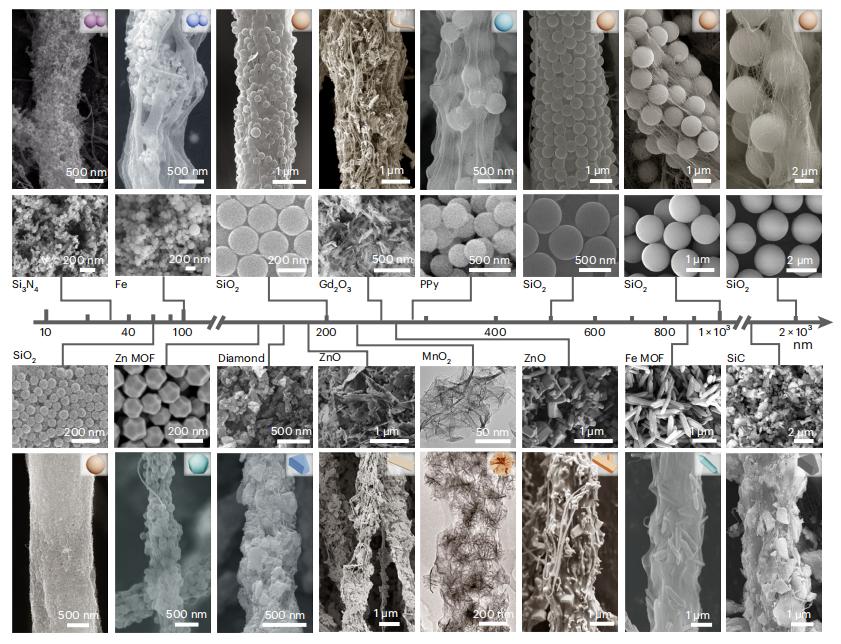

(1)粉末材料的纤维化

李会巧教授团队提出了一种通用且温和的粉末纤维化技术,利用二维纤维素纳米片作为媒介,将各类粉末材料转化为微/纳米纤维。这种方法不仅为粉末颗粒赋予了力学性能,还成功保留了粉末自身的精细结构和纳米特性。

研究发现,自收缩力促使承载着粉末颗粒的纤维素片发生皱缩并卷曲成纤维,这种温和的拓扑变形可避免粉末颗粒的团聚和原始纳米精细结构的损伤。该工作成功地将包括单质、化合物、有机物和混合物等各类微纳粉末转变为120余种均匀的微/纳米纤维,体现出这种粉末纤维化成型技术强大的普适性和优异的无损性。

这种将粉末状材料转化成纤维的高效且简易的新型无损加工创新技术,具有重要的科学意义和应用前景。将为医疗、环境、防护、催化、能源相关、航空航天、光电材料、食品工程和日用品制造等领域的基础研究和技术应用产生极其关键的影响。

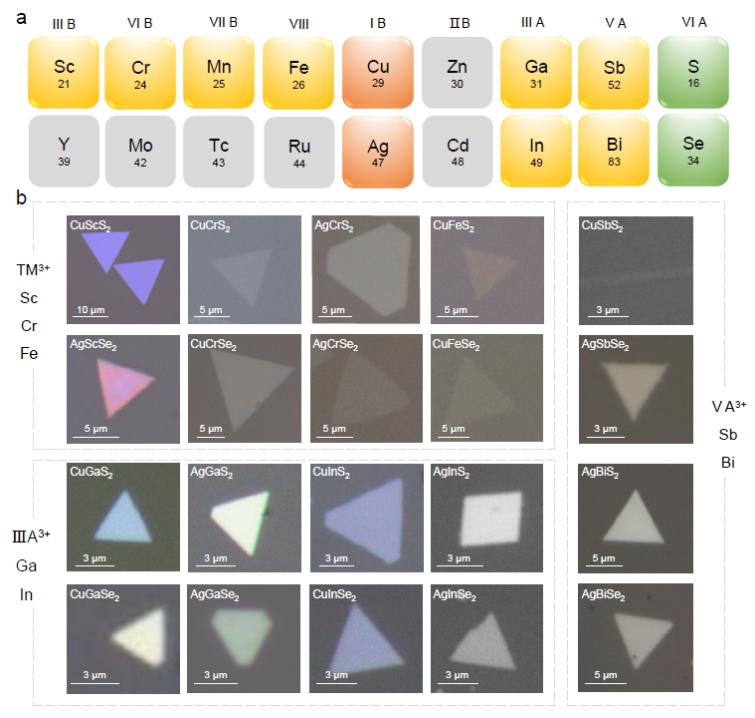

(2)离子-电子耦合型二维材料

翟天佑教授和周兴教授团队报道了离子-电子耦合型二维材料的普适性合成:开发了分离供源的气相沉积法,实现了20种AMX2离子型二维材料的可控合成,并且这些材料表现出独特的离子-电子耦合特性,如较高的离子电导率192.8mS/cm,室温铁电性,正负可调的光伏特性等。

由于AMX2化合物成分、物相复杂,使得多种前驱体供给过程中容易发生预反应从而生成二元相,阻碍三元物相的稳定合成。本研究中通过分离供源的气相沉积法抑制副反应,实现了20中二维AMX2的可控合成,其中有18种二维材料此前未被合成过。

20种二维AMX2纳米片的普适性合成

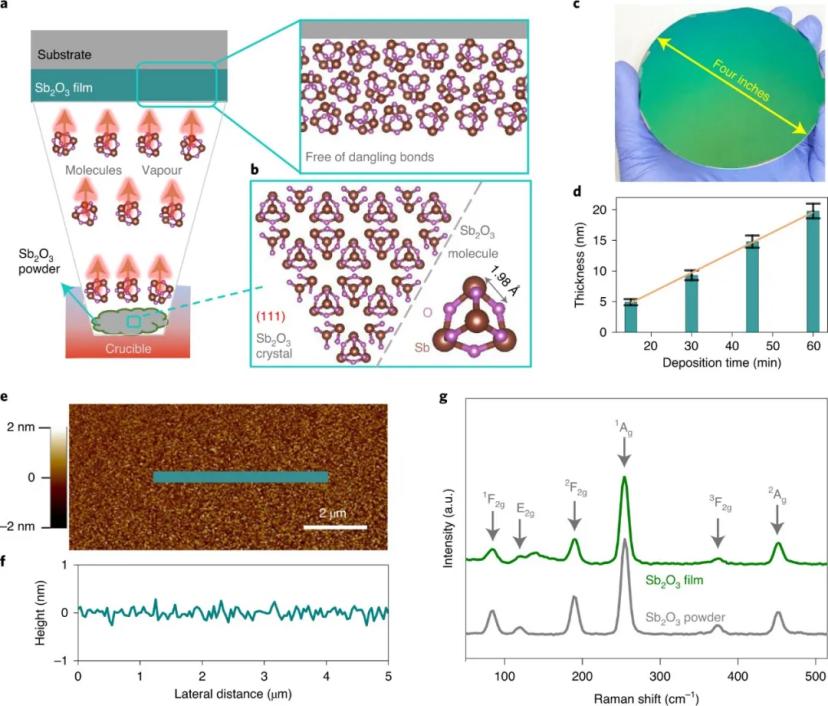

(4)晶圆级范德华介电薄膜

利用无机分子晶体表面无悬挂键的结构特点,通过热蒸镀方法实现了晶圆级范德华介电薄膜的可控制备。该方法与半导体制备工艺兼容,为高性能二维半导体器件的制备和规模化集成打开了全新的思路。

热蒸镀实现晶圆级范德华介电薄膜可控制备的示意图。蒸镀工艺高度可控,且与半导体制备工艺兼容,易于实现规模化制备。

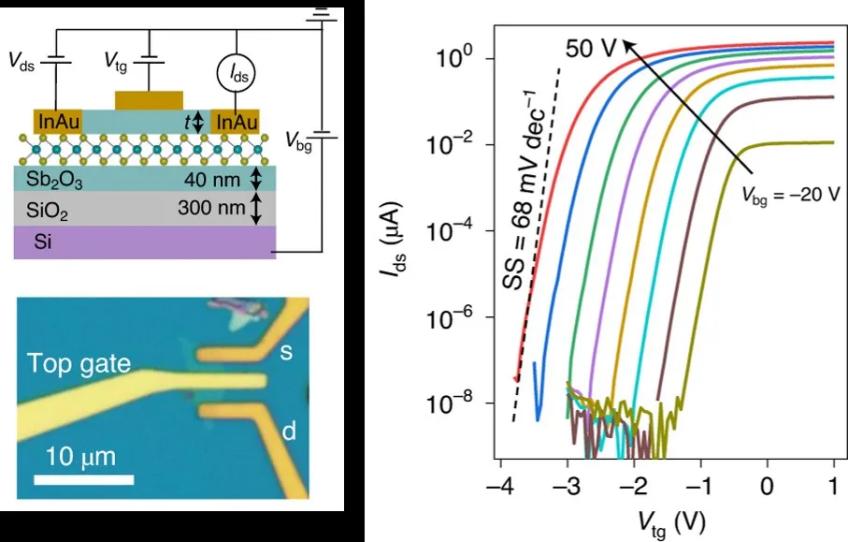

对比实验中,单层MoS2场效应晶体管的迁移率从迁移率从26提高到了145cm2V-1s-1,转移特性曲线的回滞则减小了一个数量级。蒸镀的Sb2O3分子在二维材料表面可形成超薄的致密薄膜,将其作为MoS2场效应晶体管的顶栅介电层,可大幅提高栅极电容,晶体管展现出优异的栅控性能,晶体管的操作电压和功耗都得到明显降低,为二维材料应用于低功耗电子器件打下了基础。

以范德华薄膜作为介电材料和二维半导体MoS2作为沟道的场效应晶体管的器件示意图和器件照片以及双栅调控下的场效应晶体管的转移特性曲线。

4、近几年涉及粉体材料的发明专利

一种超薄锂箔材的加工回收方法以及产品,专利号ZL202210224380.1

一种铁电负电容晶体管及其制备方法,专利号ZL202410638133.5

一种具有双突变界面的上转换发光材料及制备方法,专利号:ZL202310406359.8

铜基纳米材料及其制备方法和应用、以及电催化工作电极,专利号:ZL202310334529.6

一种超薄锂箔材的加工回收方法以及产品,专利号:ZL202210224380.1

热载流子双向分离型类p-i-n型二维异质结及制备方法、器件,专利号:ZL2021116217051

一种二维ZnTe晶体材料及其制备方法和应用,专利号:ZL2021115356112

一种非本征二维复合磁性材料、制备方法及应用,专利号:ZL2021112699110

一种二维CuCrS2晶体材料及其制备方法,专利号:ZL2021115355798

一种基于无机分子晶体的忆阻器件、制备方法及其应用,专利号:ZL202110812068X

来源:华中科技大学新材料与器件研究中心

(中国粉体网编辑整理/昧光)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!